グループディスカッション選考を通過するためには、グループディスカッションでは、どのような行動や素質を評価されるのかを把握しておく必要があります。

評価基準を知ることにより、評価されやすい行動を増加させ、評価が落とされやすい行動を減らすことも出来るのでしょう。

本記事では、弊社がグループディスカッションイベントを主催し、7万人の学生に参加していただいた経験とデータを根拠にグループディスカッションでは何が評価されるのかを解説していこうと思います。

- グループディスカッションの合格者の決まる仕組み

- グループディスカッションの評価基準と評価方法

- 弊社のイベントで分かった学生のGD評価の傾向

これらの解説をした上で、ではどのような対策をすべきなのかということを解説していこうと思います。

結論から言うと、グループディスカッションでは以下の4項目が見られています。

- 人間性

- コミュニケーション能力

- リーダーシップ

- 思考力

人間性とはどのような部分を見られているのか?などさらなる深掘り、また各指標ごとの評価されやすい具体的な評価行動を解説していきます。

評価基準の解説の前に、誤解を与える恐れがあるため、いくつかの評価の前提条件を紹介します。

グループディスカッションの評価の前提

グループディスカッション選考は採用選考の一部

企業は面接、webテスト、グループディスカッション、ケース面接などの全ての選考を通して、学生の能力や性格を図ろうとしています。

そのため性格や能力を一貫して、企業に伝えていくことが重要になります。

もし履歴書で「リーダーシップを取れること」をアピールした学生が、グループディスカッションで全くリーダーシップを取れていない場合、企業側はその学生の能力に疑念を感じるでしょう。

この様なことがあるため、グループディスカッションでも、他の選考で見せていた自分との一貫性を注意しましょう。

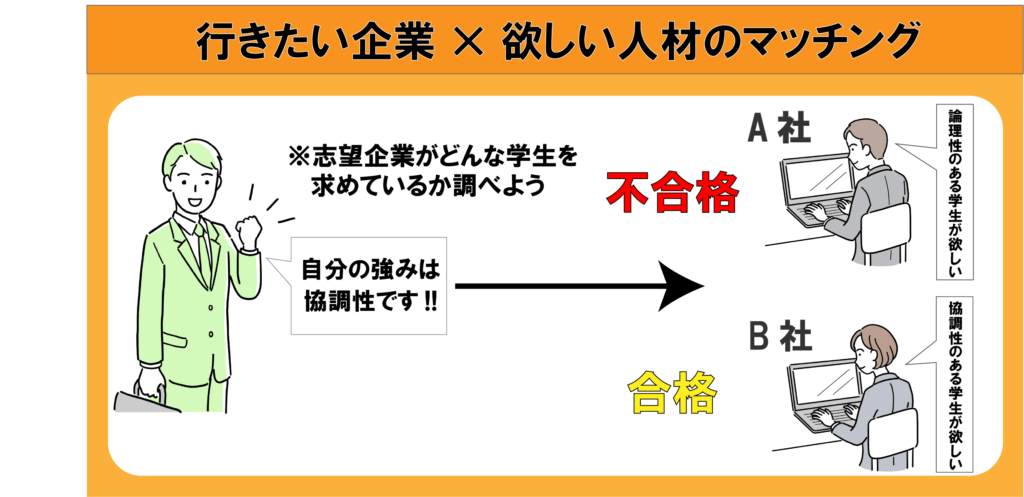

企業ごとに評価基準が異なる

企業ごとにグループディスカッションの評価基準は全く異なります。

コンサル業界では思考力を重視する傾向にあり、商社などではコミュニケーション能力を重視する傾向があります。

これらの違いがある理由は、企業ごとにビジネスモデルが違い、それに伴って求められる人材像も違うからです。

なので自分が受けている企業ごとに、どのような学生を採用しようとしているのかを明確にしておきましょう。

そうすることに、おのずとグループディスカッションでの評価基準も推測できるようになります。

グループディスカッションの採点は難しいこと

グループディスカッションの採点は他の選考と比べ、やることが多いため、正確な採点はかなり難しいです。

4~5人の議論を聞きながら、誰が何を発言したのか、その発言の論理性はあるのか、アウトプットを良くする発言だったのかなどを判断する必要があります。

それを全て同時にするのは難しく、大体の場合は、直感や思い込みが入り込んでいます。

企業によっては採点が難しいことを理解した上で、議論を後で見返せるように録画したり、採点官を複数人用意している場合もあります。

それらの工夫を行なっていない企業は、少し採点が雑になる可能性が高く、適度に喋って良い印象さえ残せれば選考に通過する場合もあります。

一方で、工夫している企業の選考の場合は発言1つ1つに注意する必要があリます。

これらの違いがあるため、企業がどのようなルール設計でのグループディスカッションがあるのかは、選考が始まる前に調べておきましょう。

これらの前提を加味した上で、これからグループディスカッションの評価基準を解説していきます。

グループディスカッションの評価基準とは?

グループディスカッションでは以下の4項目が見られています。

- 人間性

- コミュニケーション能力

- リーダーシップ

- 思考力

詳しく1つずつ解説していきます。

人間性

※人間性と記述していますが、こちらは最低限のマナーやその人の雰囲気や性格を指していおり、GDに落ちたからといって人間として劣っている、人間として価値がないということは一切ありません。

人間性は最低限のマナー,雰囲気や清潔感,性格特性で構成されています。

最低限のマナー

最低限のマナーは絶対に守りましょう。

「遅刻しない、丁寧語で話す、報連相をしっかり守る、挨拶はしっかりとする」など最低限の部分は守らない場合、どんな企業にも受かることはないので、絶対に守るようにしましょう。

意外に学生がしてしまっている減点行動としては、ビジネス場面に適さない日頃の癖です。

例えば以下の行動がよく見られます。

・貧乏ゆすり

・舌打ちをする

・指をポキポキ鳴らす

・あぐらをかく

これらの行動はマナー違反なので、注意しましょう。

雰囲気・清潔感

第一印象が全てという言葉がある通り、清潔感があり、良い雰囲気を持っている人はそれだけで相手に好印象を与えられます。

その好印象は高評価になり、内定につながるため、必ず清潔感のある身なりにしましょう。

チェックリストを作ったので、自分がしっかりと出来ているか確認してみましょう。

- 眉毛、ヒゲが整えられている

- 鼻毛が出ていないか

- 寝癖やフケがついていないか

- 服装を適切に着れているか

- シワや汚れのない服を着ている

- 口臭,体臭のケアをしている

- 爪が短く整えられている

- 歯の黄ばみがない

- 持ち物が整理整頓されている

- ビジネスシーンに適している化粧か

雰囲気はこれだけでなく、相手への接し方でも面接官に感じ取られます。

チームメンバーや面接官に感謝の気持ちを持ちながら、選考に挑むようにしましょう。

性格特性

性格特性は良し悪しではなく、企業とマッチングしているかを見られています。

一般的に知られている性格特性として、外向性⇄内向性というものがありますが、これは企業によって、評価が違います。

営業のような企業だと、外交的な人間の方が適していることが多いですが、一方でエンジニアのような職業だと内向的な性格の方が適しています。

ここで重要なのは、志望企業がどのような人が多いのかを理解し、自分の持っている性格特性が多い企業の選考を受けることです。

そうすることによって、自分と合う企業に比較的簡単に入ることが出来ます。

外交的⇄内向的のようなマッチングが重要な性格特性もありますが、大体の企業に好まれる性格特性もあります。

以下のような性格特性は大体の企業で好まれます。

- 素直な人

- 良い人

- 一緒にいて楽しそうな人

- 明るい人

- 気が使える人

一方で以下のような性格特性を持つ学生は大体の企業で避けられる傾向にあります。

- 攻撃性が高い人

- 怒りの沸点が低い人

- 自己中性性が高い人

- 自己肯定感が高すぎる人

- 自己肯定感が低すぎる人

自分の性格特性は態度や言動を通じて、相手に伝わります。

なので選考の間は自分の素直な性格を出しつつも、誰もが避けたがる性格特性の部分は隠すようにしましょう。

次は2つ目の評価基準である、コミュニケーション能力を解説します。

コミュニケーション能力

コミュニケーション能力は伝える力、聞く力、人の気持ちを汲み取る力の3つの力から構成されています。

伝える力

伝える力は分かりやすく話せているか、自分の意見を相手を説得できているかが重要になります。

伝える力は以下の4点を意識しましょう。

- 結論ファースト

- シンプルで最低限

- 簡単な言葉

- 分かりやすい例え

話す際は、結論ファーストを心がけましょう。

PREP法というのがあり、「結論→理由→具体例→結論」の順番で話すと相手に伝わりやすいので、活用してみてください。

話す際は余計な説明を挟まず、シンプルかつ最低限な発言を心がけましょう。

ファシリテーターなどどうしても会話が増えてしまう役割の時は、特に意識しましょう。

簡単な言葉を使うというのも重要です。

出来るだけ横文字や難しい言葉はさけ、メンバー全員が分かる言葉を使いましょう。

分かりやすく話すためには、例え話を使うことも意識しましょう。

例える力は日頃から意識しないと身につかない能力なので、常日頃から意識して身につけましょう。

上の4つをしっかりと意識することによって、伝える力の基礎は出来るようになるでしょう。

聞く力

聞く力は相手の話を正しく理解できているか、相手に共感できているか、質問を上手くできているかが重要です。

聞く力は以下の4点を意識しましょう。

- 最後まで聞く

- 相手がどのような意図を持って話しているか理解しましょう。

- 相手の立場になって聞く

- 相手の話でわからない部分を整理する

「相手の話は最後まで聞く」は意識しましょう。特に頭の回転の速い人は、勝手に相手の話を先回りして自分の想像で相手の話を補填する傾向があります。

その様なことはせず、相手の話は最後まで聞いた上で、自分の反論なり、肯定なりの意見を伝えるようにしましょう。

採点側から見ると、意見の途中で否定で入ってくる人はかなり目立ちます。仮に意見が正しいとしても悪い印象を与えかねないので、注意しましょう。

次は相手がどのような意図で話しているのかを理解するようにしましょう。

基本的に話す人は「これが伝えたい」というものがあって話始めています。その話の意図の部分を理解できるようにしましょう。

特に話し下手の人の意図を理解できるように、しっかりと聞いてあげる必要があります。

次は相手の立場になって聞くということになります。

意見が相反している際でも、相手が話している時は相手の意見側に立って話を聞きましょう。

そうすることによって、相反する意見を持ったとしても相手の理屈を理解できるようになります。

相手の話でわからない部分を整理することも重要です。

特に相反する意見を持った際に起こりがちなのが、相手の理屈が全く見えなくなることです。

その際になぜ、この人はこの意見に辿り着いているのか、自分に何のパーツが足りないから相手の意見を理解できない状態にいるのかを整理しながら聞き、その部分を質問するようにしましょう。

そうして会話のキャッチボールを繰り返すことにより、相手と意見を理解できるようになります。

気持ちを汲み取る力

気持ちを汲み取る力は、コミュニケーションの重要なものの1つです。

例えばメンバーが緊張しているのを察して、少し冗談を入れてみる。メンバーの意見が否定され、少しムッとしてるからフォローを入れるなど集団で何かをする際に必ず必要になってくるのがこの能力です。

基本的に気持ちを汲み取る際は、言語からではなく非言語のジェスチャーや、相手の表情、声のトーンなどから情報を得ます。

なのでグループディスカッションでも、メンバーの表情や仕草に注意を向け、コミュニケーションを円滑に進めましょう。

次は3つ目の基準のリーダーシップを解説します。

リーダーシップ

リーダーシップは目標までの道筋を作る力、状況を俯瞰的に見れているか、メンバーを目標に導けているかの3つから構成されます。

目標までの道筋を作る力

基本的にグループディスカッションでも、会社の仕事でも、目標まで一気に行くことは出来ません。段階を踏んで、少しずつ近づいていく必要があります。

その時にどの段階を踏んでゴールに向かうのかを決める力をリーダーは求められます。

例えば、エコバッグの利用者を増やすためにはというテーマを与えられた時に、

「なぜエコバッグの利用者を増やしたいのか→現状増えていない理由→具体的な解決策の順番で解く」と決めるのがリーダーの役割になります。

これが出来るリーダーとそうではないリーダーでは明らかに違いがあります。リーダーシップを高く評価されたいのであれば、目標までの道筋を立てる力をしっかりと鍛えていきましょう。

俯瞰的に見れているか

リーダーは俯瞰的にメンバーや状況を見る必要があります。

メンバーが焦って喋っていることが分からなくなっている時にすぐにフォローを入れる、会話が膠着しており時間が押している時は、無理やり議論を次に持ってくるなど、リーダーは俯瞰的に見て冷静に対応する必要があります。

このような状況を俯瞰的に見て冷静に対応できるリーダーはかなり高評価を受けることが出来るでしょう。

目標に導けているか

目標の道筋を提示し、俯瞰的に状況を見れていたとしても、結果として目標にメンバーを導けていなければ、全く評価されません。

そのため、メンバーを目標に導く能力というのはリーダーシップを構成する能力の中で特に重要になります。

こちらの能力は複合的な能力によって構成されていて、必要なのは自分の能力とメンバーの能力を適切に使って、ゴールに導くことです。

自分が出来ない部分はメンバーに任せ、自分が得意な部分が十分に力を発揮しましょう。

最後の評価指標である思考力を解説します。

思考力

思考力は、思考速度、論理性、発想力の3つで構成されています。

思考速度

思考速度の一つの基準として、議論についていけているかというのがあります。

議論についていけなかった場合は、大体企業で足切りに引っ掛かってしまいます。

足切りに引っかからないためにも、選考前にグループディスカッションは5回は実践し、慣れておきましょう。

また思考速度はその日のコンディションにもかなり左右されます。

選考当日はしっかりと寝て、朝はある程度の食事をして選考に挑みましょう。

論理性

論理性で見られているのか以下の3項目になります。

- 因果関係を正しく理解できているか

- 抽象化と具体化が行き来が出来ているか

- モレなくダブりなく因数分解が出来ているか

因果関係とは、2つの要素が原因と結果の関係で、原因の要素が先に変化すると結果の要素も変化するが、結果の要素が先に変化しても原因の要素は変化しない関係のことである。

↓

例の1つで言うと、気温とアイスクリームの販売数の関係で、気温が上がるとアイスクリームの販売数が増えるが、アイスクリームの販売数が増やしたとしても、気温に変化はないというものがあります。

この例で間違える人は少ないと思いますが、因果関係が複雑なものもあります。因果関係を正しく理解できるようになりましょう。

抽象化と具体化の行き来が出来ているかというのも重要になります。

基本的にグループディスカッションでは、具体例→抽象化することが多いです。

「リーダーに求められる能力を3つ挙げよ」という課題だとすると、「自分の知るリーダーのいいところを具体的にあげる→共通点をあげる(抽象化)」という流れがあるでしょう。

この具体化と抽象化のサイクルは間違えることなく、適切に行う必要があります。

モレもダブりもなく因数分解を出来るかも重要です。

具体的に言うと、卵を分解してみると、「卵=殻+薄皮+白身+黄身」で構成されています。

これが漏れもダブりもない状況になります。グループディスカッションでも、物事を因数分解することが多くあるので、その時は漏れもなく、ダブりもないようにを意識しましょう。

発想力

次は発想力も思考力で見られるポイントの1つです。

発想力とは議論を前に進める意見の中で、他の人が出せない独自性のある意見を出す力のことです。

“議論を前に進める意見の中”というのが重要で、ここを外してしまうとただの的外れなことを言う人になってしまうので、注意しましょう。

独自性のあるアイデア出すためには、日頃からいろんな情報に触れておくことが重要です。

基本的に0からアイデアを作る人はほぼおらず、アイデアは様々な情報の組み合わせることによって良いアイデアを作ることが出来ます。

またその情報を組み合わせる特訓をしていると、良いアイデアが出せるようになりますよ。

ここからは弊社イベントデータを元にどんな学生が企業に評価されているのかを紹介していきます。

グループディスカッション 企業の学生評価傾向

企業が学生をどう評価しているのかを解説するために、まずはデアイバイベントの概要やルールを説明します。

デアイバはグループディスカッション型の就活イベントで、学生のグループディスカッションを企業が見て、企業が学生のGDを採点し、良いと思った学生にはスカウトがいく仕組みです。

また企業は特に欲しいと思った学生には3名だけ星を送れ、協調性、統率力(リーダーシップ)、発信力、論理性の4指標で企業は評価が実施します。

上記の説明の企業がどのように学生に評価していたのかのデーターを根拠に評価傾向を解説します。

論理性のある学生ほど、企業から学生TOP3に選ばれていた

「協調性、統率力(リーダーシップ)、発信力、論理性の4指標+4指標の合計である総合力」と「企業がTOP3を与える学生」の関係性を調査したところ、

論理性が最も関係性が高く、以下の順番で関係が高かった。

論理性>協調性>統率力>総合力>発信力

この結果から見ると、企業は論理性のある学生を高く評価する傾向があり、逆に発信力があるからといって企業から高く評価されることはなかった。

発信力のある学生は多く、統率力のある学生は少なかった

4指標の学生評価の平均を算出したところ、

発信力が最も高く、統率力が最も低かった。

発信力:46点>協調性:44点>論理性:34点>統率力:26名

この結果から、発信力があると評価される学生は多く、一方で論理性や統率力のあると評価される学生は少なかったことが分かった。

つまり統率力や論理性を鍛えること、他の学生と差別化出来ると考えられる。

調査結果から分かったこととして以下の4点になります。

- 発信力のある学生は多い、かつ発信力があったとしてもあまり評価されない

- 論理性のある学生は少なく、さらに論理性のある学生は高評価を受けやすい

- 統率力のある学生は少ないが、統率力があるからといって論理性ほど高くは高評価を受けにくいことが分かった

- 協調性のある学生は比較的多いが、協調性のある学生は高評価を受けやすい傾向があった。

これらの調査結果を見ると、これから努力していくとしたら論理性を鍛えることが最も高評価を得るコツかと思われます。

ここからは役割と評価の関係性を解説します。

グループディスカッションは役割によって評価が違うのか

役割につく積極性は評価される

グループディスカッションでは役割を最初に決定しますが、その際に自ら役割を名乗り出る積極性は評価を受けます。

とはいえそこまで大きい評価ではなく、役割を全くこなせていない場合は、自分が出来るか出来ないかの見極めが出来ていないと思われ、悪印象を与えることになります。

役割の考え方としては、自分が出来る役割であれば積極的に引き受け、出来なそうであれば役割なしでも問題がないというのが結論になります。

各役割の評価ポイント

ここからは役割ごとにどのような行動が高評価を受けるのかを解説していきます。

タイムキーパー

タイムキーパーは議論の時間管理をする仕事です。

タイムキーパーが加点される行動

- 適切な時間計画を立てる

- 議論の邪魔をしない形で時間の告知する

- 議論が長引いたり、早めに終わった時に時間修正する

- 終了時間内に議論を終わらせる

タイムキーパーが減点される行動

- 時間管理に失敗する

- 議論をしている途中で、時間の告知をする

- 時間の告知だけで議論の修正をしない

- 時間内に議論が終わらない

ファシリテーター

ファシリテーターはメンバーを上手く誘導し、結論まで導く仕事です。

ファシリテーターが加点される行動

- ゴールまでの考える順序を提案する

- メンバーの良い部分を引き出し、良い結論へ誘導する

- グループ全体の雰囲気を良い状態に持っていく

- メンバーの認識を揃え、適切な議論の形に持っていく

ファシリテーターが減点される行動

- メンバーを結論に導けない

- 自分だけ喋りすぎる

- メンバーの雰囲気を悪くする

- 間違っていたり、質の低い結論に導いてしまう

書記

書記は議論の内容を整理し、記録する仕事です。

書記が加点される行動

- 重要な議論の内容のみを記録する

- 議論の順序を適切に記録する

- 皆んなが見やすい形で記録する

書記が減点される行動

- 字が汚くて全く見えない

- 話の全てを記録してしまう

- 記録が追いつかない

- 記録に集中して議論に参加できない

それぞれの役割にはそれぞれの仕事内容があります。役割を担当する場合は自分の役割は絶対にできるようになりましょう。

次はグループディスカッションの評価方法を解説します

グループディスカッションは絶対評価が基本

グループディスカッションは絶対評価が基本的な採点方法です。

絶対評価というのは、一定の評価を超える人は全員合格にするという評価方法になります。

それとは逆の評価方法として、相対評価があり、こちらはメンバーで比較してその中の決められた人数を合格にするという評価方法になります。

グループディスカッションは一次選考や二次選考で悪い学生を落とす、スクリーニングの役割を担うことが多いので絶対評価というのが基本です。

なので基本的にはグループディスカッションは絶対評価だと覚えておきましょう。

しかしあまりありませんが、最終面接前のグループディスカッションでは内定者数はあらかじめ決められているので、相対評価になることが多いです。

グループディスカッション評価まとめ

いかがだったでしょうか?

本日は以下の3点について解説していきました。

- グループディスカッションの合格者の決まる仕組み

- グループディスカッションの評価基準と評価方法

- 弊社独自データで分かった学生のGD評価の傾向

おさらいになりますが、グループディスカッションでは企業が求めている人材から評価指標が決められます。

なので企業分析をしっかりと実施し、企業が求めている人材像を明らかにした上で、グループディスカッションの評価軸を考えてみましょう。

グループディスカッションの評価は以下の4指標で見られています。

- 人間性

- コミュニケーション能力

- リーダーシップ

- 思考

弊社データーから思考力は苦手としている学生が最も多く、思考力のある学生は高く評価されているため、今から鍛えるのであれば、最も効率よく高評価を得られることができます。

ぜひこのグループディスカッションの評価を参考にして、選考に通過しましょう。