グループディスカッションに慣れている人はテーマの型の流れを把握している人が多いです。

課題解決型、選択型、抽象型と型はありますがそれぞれに違った流れがあります。

なので今回はグループディスカッションの課題解決型のテーマの流れを紹介していきたいと思います。

グループディスカッションの課題解決型の問題とは?

「課題解決型」とは、課題を解決するための策を考える問題です。

たとえば、次のような問題です。

・サラリーマンの英語力を向上させるにはどうすれば良いか検討してください。

・フランスで大福を流行させるにはどうすれば良いか、検討してください。

・ハンバーガーショップの売上を上げるにはどうすれば良いか、検討してください。

ハンバーガーショップの売り上げを2倍上げるにはという具体的なものもあれば、サラリーマンの英語力を”向上”させるには?という少しフワッとしているものもあります。

課題解決型の議論の流れとは?

では早速課題解決型のテーマの流れを紹介していきたいと思います。

前提と目標の定義

「前提」と「目標」を決め、グループ全員で目線を合わせます。

「前提」とは議論を成立させるために必要な要素、

「目標」とはGoal、つまり目指すべき結論のことです。

前提で決めるべきポイントはテーマの曖昧な部分例えば、留学生の10%が使うサービスを提案せよという課題があったとします。

その場合は留学生が長期なのか短期なのか、どの国の人か絞るのか絞らないのか、サービスというのは利益を生むものか、日本から海外に行く留学生のためのサービスなのか、それとも日本に来る留学生のためのサービスなどテーマに書いてある内容を定義していく必要があります。

またそれだけではなく周辺環境で、国は日本なのかアメリカなのかなども定義すると考えやすくなるかもしれません。

問題の明確化と原因特定

現状分析を行い、どのような問題が起きているのか明確化して、その問題のボトルネック=原因がどこにあるのかを特定します。

課題解決型の問題でやりがちな失敗例は、対症療法的なアプローチをしてしまうこと。

対症療法とは、病気そのものではなく症状に対して治療を行うこと。つまり、症状=課題に対しての解決策を講じるアプローチです。

対症療法では、病気そのものに対する治療は行なっていません。仮に症状が改善されたとしても、病気が快癒に向かっているかはまだ別の問題です。ということは、課題だけ注目して解決策を考えても、根本の解決にならない、ということです。

問題をきれいに解決するには、課題の根本原因を明らかにして、それを打破する必要があります。

解決策の検討

(2)で明らかになった「原因」を打破して問題を解決するための策を挙げていきます。

その根本的な問題を解決する手段を挙げていき、有効なものを採用していく必要があります。

ではどのアイデアがいいか判断する時に以下の判断軸で決定すると考えやすいです。

・リアリティー

・リスク

・リターン

これらがどれくらい満たしているのかで決定すると、いいアイデアを選ぶことができます。

まだ曖昧だと思いますので、分かりやすく解説します。

リアリティー

リアリティーとはそのアイデアに現実的かというものです。独自性のあるアイデアでも現実的でないアイデアは価値が低いです。

なので例えば、そのサービスは本当にニーズがあるのかなどをデータや実体験で説明できるのかということです。

だからといって独自性のないアイデアも採点者につまらないと思われてしまいますので、独自性もあり、現実的なアイデアを出せるようになりましょう。

リスク

アイデアの中でリスクが少ないものを選びましょう。例えば売上を1.5倍上げろ型のテーマに対して、多くの学生はクーポンをアイデアとして出します。

ですがクーポンというのは売上が下がるため、赤字のリスクが上昇します。

売上のリスクだけでなく、炎上してしまうのではないかなどのコンプライアンスのようなものや差別になっていないかなどあらゆるリスクが少ない方がいいです。

リターン

アイデアの中でリターンの大きいもの方がアイデアとして優れています。これはもちろんなのですが、効果がほとんどないものはあまり提案しても意味がありません。

ですがリターンが大きいということはリスクも大きくなってしまいがちです。ローリスクハイリターンの素晴らしいアイデアを出せるようにチームで協力しましょう。

課題解決型以外の選択型や抽象型のテーマの流れも理解しておきましょう。

たった1日であなたのグルディス対策を完結させます

グループディスカッションに合格するには絶対に実践経験が必要です。

「出会いの場」に参加すると、以下のメリットがあります。

・1日15分×4回の実践による圧倒的練習量

・実際の人事の採点であなたの得意不得意と順位が分かる

・一度に最大14社と出会え、直接企業の本選考に進める

グルディス対策をしたい&1日で就活を大幅に進めたいという方はぜひご参加ください!

課題解決型の流れの解答例紹介

では先ほど紹介した流れに沿って、課題解決型のテーマを実際に解いていきたいと思います。

サラリーマンの英語力を向上させるにはどうすれば良いか検討してください。

1、前提と目標の定義

①前提の定義

議論を行なうために必要な要素として、今回は「サラリーマン」について定義します。

今回は「25歳、男性」と定義することにします。

②目標

今回の議論のゴールは、英語力を向上させる方法を検討することですが、「どのくらいの期間で」「どのくらい向上させるか」によって結論は異なります。

TOEICスコアを上げるにしても、何か資格を取るにしても、その期間が3か月か1年かによって勉強方法は異なるはずです。

今回は「半年間で」「TOEICのスコアを500点から750点に上げる」とします。

「サラリーマン(25歳、男性)」が「半年間で」「TOEICのスコアを500点から750点に上げる」ためにはどうすれば良いか検討する、という問題になりました。

2、問題の明確化と原因特定

では、なぜサラリーマン(25歳、男性)の英語力が向上しないのでしょうか。原因を特定します。

「英語の勉強ができないから」向上できない。

それでは英語の勉強ができるようにするにはどうすればよいか?

・・・これでは明確な打ち手を導くことは難しいでしょう。

なぜなら、問題点が明確でなく、原因が具体的ではないからです。

具体的なものが分からなければ、打ち手の検討のしようがありません。

そこで、Reason Behind Reason(理由の裏に理由がある)という考え方をしてみます。

事象の裏にはそうなった原因があるが、それもまた事象のひとつ。その裏には更に原因がある、という考え方です。

たとえば「風邪をひいた」という事象があります。その原因が「体が冷えたから」だとして、では「体が冷えたのはなぜか?」、更にそうなったのはなぜか、こうなったのはなぜか・・・と掘り下げていくと、問題点が細かく分類されて具体的になるわけです。

英語力が向上しないのはなぜか?

→英語の勉強ができないから

それはなぜか?

A)勉強時間がとれないから

→(A1)平日は仕事と通勤で1日の大半を費やすから、(A2)休日はプライベートの用事で忙しいから

B)やり方が分からないから

→(B1)教材が高額で買えないから、(B2)どの教材を選べばよいか分からないから

C)やる気が出ないから

→(C1)個人の意思が弱いから、(C2)周りに勉強しにくい雰囲気があるから

このように、6つに分類することができました。これらに対しての解決策を講じていきます。

解決策の検討

(A1)平日は仕事と通勤で1日の大半を費やすから→通勤や休憩の時間を活用して学習する

(A2)休日はプライベートの用事で忙しいから→朝2時間早く起きて勉強の時間を作る

(B1)教材が高額で買えないから→古本を探す、スマホアプリを探す

(B2)どの教材を選べばよいか分からないから→TOEIC750点以上の友人に相談する

(C1)個人の意思が弱いから→友人や同僚に頼んで、サボっているときは叱ってもらうようにする

(C2)周りに勉強しにくい雰囲気があるから→TOEIC750点以上の人としか付き合わないことに決める

この挙げられた解決策の中でテーマに3つに絞れという命令があれば、現実的でリスクが少なく効果的なものを選択しましょう。

フランスで大福を流行させるにはどうすれば良いか、検討してください。

前提と目標の定義

①前提の定義

議論を行なうために必要な要素として、今回は「流行する」というのがどういう状態なのか定義します。

たとえば、「毎日TVCMが流れている状態」「人口カバー率が〇%くらい」など、「国内でこのくらい出回っていれば流行すると言える」というものを決めます。

②目標

今回の議論のゴールは、大福を流行させるための策を検討することですが、「どのくらいの期間で」「どういう状態にするか」を目線合わせしましょう。

今回は「半年間で」「フランスの大学生なら名前を知っている状態」にするためにどうするかを考えます。

問題の明確化と原因特定

フランスで大福が流行しない原因を特定します。

そもそも流通が少ないから

それはなぜか?

・作り手がいないから

・原材料が手に入らないから

・フランス人にとって馴染みがないから

解決策の検討

では、(2)の問題を解決するためのアプローチを検討します。

・作り手がいないから→日本の職人がフランスに渡る、和菓子職人になりたい留学生を日本で受け入れる

・原材料が手に入らないから→他の食材で代用してみる、フランスでの製造をあきらめて日本から輸入する

・フランス人にとって馴染みがないから→馴染みのある菓子にアレンジする、youtubeで大福を食べる動画を流す

グループディスカッションで話せないという方はぜひこちらの記事をご覧ください。

ハンバーガーショップの売上を上げるにはどうすれば良いか、検討してください。

課題解決型の問題では、「売上(または販売)を上げる方法を検討する」問題は頻出です。

1、前提と目標の定義

①前提の定義

議論を行なうために必要な要素として、「ハンバーガーショップ」について定義します。

立地や、個人店なのかチェーン店なのか(どのチェーンなのか)等、どのような店舗なのかを設定します。

今回は「駅前にあるチェーン店」と設定してみます。

②目標

今回の議論のゴールは売上を上げるための方法を考えることです。

「どのくらいの期間で」「どのくらい売上を上げるか」を目線合わせすると良いでしょう。

今回は「1か月間で」「現在の売上の1.5倍にする」ためにどうするかを考えます。

2、問題の明確化と原因特定

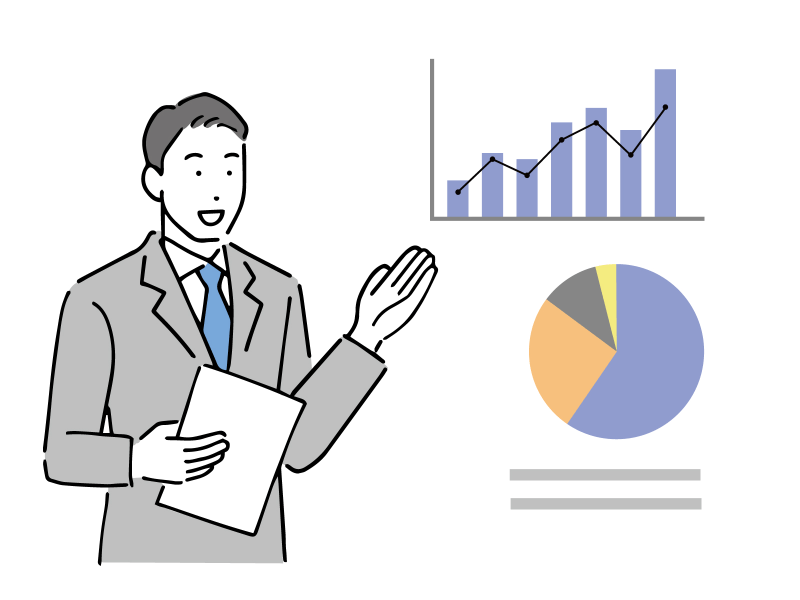

「なぜ売上が上がらないのか」を検討するために、どこにボトルネックがあるのか考えます。

Reason Behind Reasonで考える方法もありますが、今回は因数分解して考えていきます。

細かい要素に分類して、その要素に含まれる問題点を把握します。

売上という要素を因数分解すると、売上=客数×客単価に分けることができます。

1か月間という短期間で売上を増やすことが目標なので、即効性のあるアプローチが必要になるでしょう。

そこで、より効果が期待できそうな要素は何なのか、探していきます。

客数に着目するなら、この「客数」という要素をさらに分解します。

客数=曜日(平日と休日)×時間帯(朝昼晩)

客数=新規客+リピート客

前提は「駅前のチェーン店」なので、曜日別・時間帯別では、次のような状況だと想定されます。

「空いている」と思われるポイントに着目して、対策を講じる流れとなります。

客単価に着目するなら、「客単価」という要素を分解します。

客単価=商品単価×購入数

今回の前提はチェーン店なので、商品単価を変えることは難しそうです。

そこで、1名あたりの購入数を引き上げて、単価を上げるにはどうすればよいか、と考えることになります。

解決策の検討

休日の朝と晩という時間帯の客数を増やす策を検討します。

チェーンの一店舗なので、勝手にメニューを変更することはできませんが、

たとえば、チェーン本部の許可を取った上で、お得なセット販売や〇円引きセールの展開、チラシやクーポンの配布、という手があります。

(回答例)

・土日祝の午前に限定して、朝食向けのハンバーガー、サイドメニュー、コーヒーのセットメニューを展開し、休日朝の客数を増やす

・休日夜の客数を増やすために、土日祝18時以降だけ使えるクーポンを配布する

また、1名あたりの購入数を引き上げる方法としては、

・ハンバーガーを3個以上買ったお客様にはサイドメニューをサービスする

・サイドメニューやドリンク含め3点以上買ったお客様にはお得な割引価格を提示する

課題解決型の他の問題も見たい人はこちらの記事をご覧ください

まとめ

課題解決型の問題は、対症療法にならないように注意が必要です。

必ず現状分析を行なって問題点を把握し、なぜ問題が起きてしまったのか、ボトルネックはどこか明らかにしたうえで、打ち手の検討に進むことが大原則です。

その中で解決策を出していき、優れたアイデアを選択していきましょう。

この記事と併せて読みたいグループディスカッションの厳選記事

・ファシリテーターのコツ知りたい人におすすめ記事

・グループディスカッションにいるクラッシャーの対策方法を知りたい人におすすめ記事

→グループディスカッションにいる8種類のクラッシャーの対策方法を紹介

・グループディスカッションの練習方法ってなにがあるの?という方におすすめの記事