就活生・佐藤さん

コンサル志望の大学3年生。グループディスカッション(GD)は割と得意。実力をさらに磨くため、プロ講師のもとで特訓中!

就活プロ講師・清水さん

DEiBA Company代表取締役でYoutuber。元リクルート常務。

「DEiBA就活チャンネル」や就活対策セミナーでグループディスカッション(GD)を教えるプロ講師。

「フードロスを減少させるには」という問題を考えます。

佐藤さんの解き方

1.前提

・フードロスとは?

まだ食べられるのに捨てられてしまう食品のこと。

・クライアントは?

日本政府を想定する。

2.現状分析

フードロスの出どころとして最も大きいのは「家庭」。

家庭から出るフードロスは①食べ残しと②期限切れ食品の二つに分けられる。

①食べ残しは料理を食べきれずに生じたフードロス。食べ残しはきれいな状態であればタッパなどで保存するが、多くは生ごみとして捨てられる。

②期限切れ食品は購入した食品の消費期限が切れたことで生じるフードロス。消費期限の短い乳製品や生野菜などが期限切れ食品として捨てられやすい。

日本では食品のごみの約80%が焼却処理される。

3.ボトルネック

ボトルネックとして挙がったのは以下の3つ。

①食べ残しの保存が少ないこと

②生ごみの再利用率が低い

③消費期限の短い食品を使わずに捨ててしまう

4.打ち手立案

3つボトルネックに対して打ち手を立案する

①に対して

⑴保存が楽しい新しいタッパの開発・宣伝広告

例えば動物の形をしたかわいらしいデザインのタッパを発売する。主婦層に人気の保存が楽しくなるタッパを広めることで、調理後に保存のしやすい料理を作る割合が高まる。

②に対して

⑵生ごみ再利用の仕組み構築

生ごみは肥料として再利用されるだけでなく、最近では生ごみをエネルギーに変えるバイオエナジー技術が発展途上である。

生ごみの回収→肥料やエネルギー転換

の仕組みを構築するため、大きな資金と情報網を有する総合商社に問題解決の協力を要請するのがよいと考えた。

③に対して

⑶食品ロスラベルの使用

消費期限が短い食品に対して、購入者に食品ロス問題と消費期限が短いことを認知させるラベルを張ることを考えた。

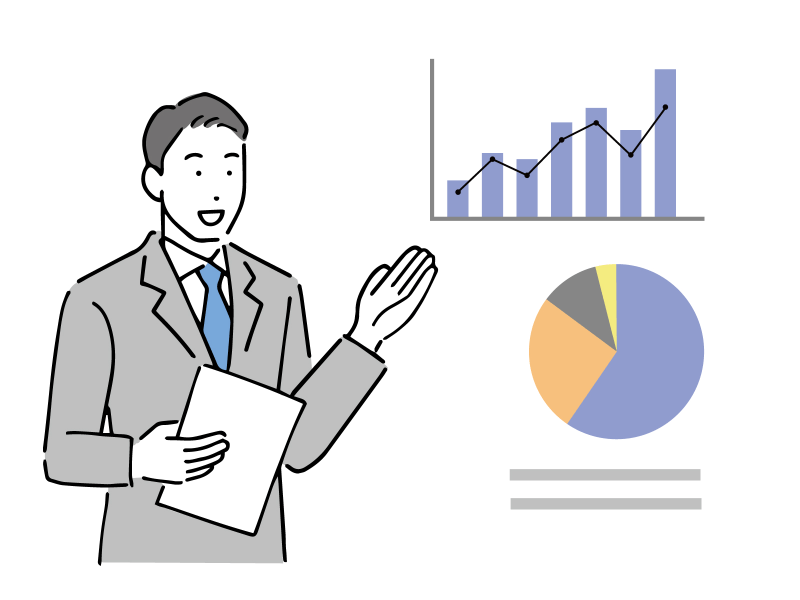

5.打ち手評価

⑴~⑶の打ち手の評価を効果の大きさと実現可能性の2軸で行った。

| 効果 | 実現可能性 | |

| ⑴ | 小(従来のタッパから変えようとする主婦はおそらく少ない) | 中(コマーシャルやインスタグラムの利用で流行る可能性あり) |

| ⑵ | 大(技術×仕組み構築により効果は絶大) | 小(多くの関係者の調整が必要) |

| ⑶ | 中(購入時に目につくため、食品ロスへの意識は高まりやすい) | 大(購入時に何度も目につくため、消費者意識を変えやすい) |

6.結論

打ち手評価から、食品ロスを減らす施策として⑶食品ロスラベルの使用に決まった。

就活プロ講師の解説

課題解決型>課題解決型の詳しい解説はこちら

※「高齢者の孤独死の人数を減らすにはどうしたらよいか」という問題を使って解説しています。